CHF 2.90 / Min.

21 Apr 2024

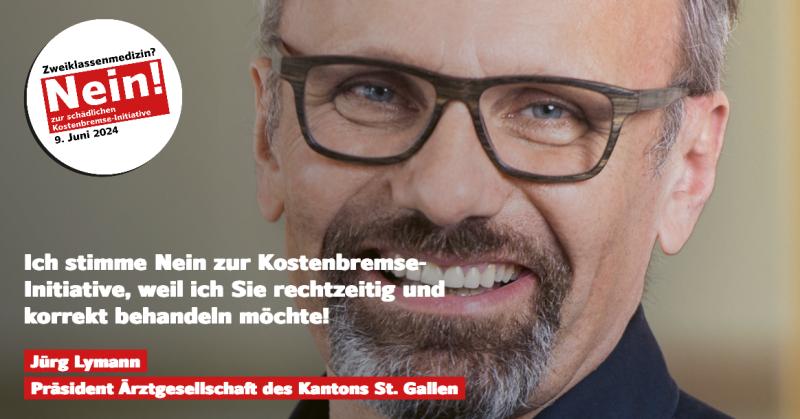

NEIN zur Konstenbremse-Initiative Testimonials

CHF 2.90 / Min.

Pfäfers, Vadura, Vättis, Vasön, Valens, Bad Ragaz, Vilters, Wangs, Mels (mit Heiligkreuz, Plons und Weisstannental), Sargans

Azmoos, Buchs, Fontnas, Frümsen, Gams, Grabs, Gretschins, Haag, Malans, Oberschan, Räfis, Rans, Salez, Sax, Sennwald, Sevelen, Trübbach, Weite, Werdenberg

Rüthi, Oberriet, Eichberg, Hinterforst, Kriessern, Montlingen, Altstätten, Lüchingen, Marbach, Rebstein,

Balgach, Heerbrugg, Berneck, Widnau, Diepoldsau, Berneck, Au, St. Margrethen

Rheineck, Thal, Altenrhein, Eggersriet, Appenzell Vorderland, Oberegg

Rorschach, Rorschacherberg, Goldach, Untereggen, Tübach, Möschwil, Steinach,

CHF 2.80 / Min.

CHF 2.80 / Min.

CHF 2.80 / Min.

Wil, Bazenheid, Braunau, Bronschhofen, Busswil, Dietschwil, Gähwil, Hosenruck, Kirchberg, Müselbach, Rickenbach, Rossrüti, Schalkhusen, Schwarzenbach, Wilen, Wuppenau, Züberwangen, Zuzwil

Linthgebiet 1 (0848 144 111)

Rapperswil, Jona

Linthgebiet 2 (0848 144 222)

Kaltbrunn, Benken, Uznach, Schmerikon, Eschenbach, Goldingen, St. Gallenkappel, Ernetschwil, Gommsiwald, Rieden, Schänis, Weesen, Amden

Ebnat-Kappel, Krummenau, Nesslau, Stein, Alt- und Neu St. Johann, Unterwasser, Wildhaus, Lütisburg Station, Mosnang, Bütschwil, Libingen, Lichtensteig, Wattwil, Krinau, Ricken inkl. Neckertal, Oberhelfenschwil, Mogelsberg, Brunnadern, Schönengrund, St. Peterzell, Hemberg

Weiter ist das GNZ Wattwil in der Berit Klinik Wattwil rund um die Uhr geöffnet: 071 987 33 00

17.30 - 21.30 Uhr, Kreuz, Jona

Mitgliederversammlung 2024-01

Die Ärztegesellschaft des Kantons St. Gallen vereinigt mehr als 1000 Mitglieder, zumeist praktizierende Ärztinnen und Ärzte. Basis der Gesellschaft bilden sechs Regionalvereine.

Regionalvereine